有的小企業,沒有大企業的命,卻得了大企業的病!

有天我講完課,一位老板愁眉苦臉地跟我吐槽說:“單老師,我的公司也才100來人,可我為什么覺得做管理那么難呢?”

原來啊,有次他想趁節日來臨、開展一個產品促銷活動,在會上向公司里的副總、市場部和銷售部的總監、還有主管們都強調了這事,沒想到,拖了大半個月都沒什么動靜。

有天他心血來潮問了底下負責海報設計的美工,沒想到她一臉蒙圈,竟然說壓根不知道有這回事,后來,又問了負責媒介的主管,才知道原來他們才把各種活動預算報表算出來,還正在一步步走流程呢。

我相信這位老板遇到的問題,很多公司也都存在。如果要究其原因,我認為是——有些小企業患上了“大企業病”,具體有哪些癥狀呢?

▲老板一人干,其余伙伴在旁邊看

第一個癥狀是:有的小企業很小,但“麻雀雖小、五臟俱全”,它會像大企業一樣分工明確、擁有太多部門架構和層級。

就拿剛剛提到的那個小企業來說,一個普通的促銷活動,縱向上要經過副總、總監、主管,最終傳達給底下的策劃和美工,橫向上還要涉及市場部、銷售部乃至財務部各個部門的溝通協調。

這里面的溝通成本之高、工作流程之復雜,真是讓人細思極恐啊,一方面管理效率必然低下,另一方面所作出的決策往往會跟不上市場的節奏變化。

就像通用電氣CEO杰克·韋爾奇所說的:“組織的層級就像是毛衣,當你外出穿了四五件毛衣的時候,你就很難感受到外面的天氣到底有多冷了。”

是啊,對于很多企業來說,生存第一,發展第二。首先要保證自己能夠快速應對市場變化,從而活下去,而不是像大企業一樣,總想著去加強內部管理、強化組織結構等。

▲金字塔管理層級多,溝通成本高

而對于上面這類癥狀,我之前也跟大家分享過解決方法——就是要去壓縮和減少組織架構層級,進行扁平化管理。運用到了極致,便是自組織管理。

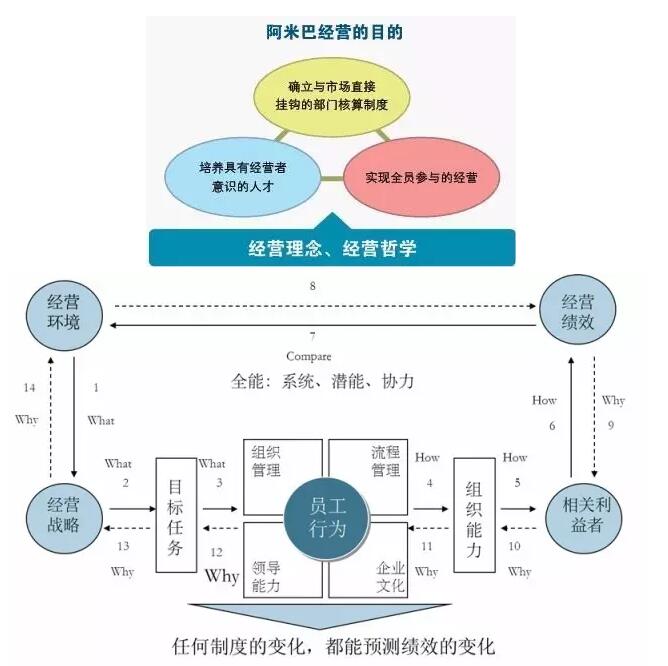

這兩年很熱門的“阿米巴模式”其實也算是自組織管理模式的一種,它主要強調兩點:

·一是對生產、營銷等部門實施獨立核算制度,從而及時地應對市場變化;

·二是授權管理、全員參與,也就是把企業劃分成小的單元,每個員工都有機會成為這個小單元的領頭人,或者是其中的創客,比如海爾和韓都衣舍實行的“自主經營體”模式。

▲阿米巴經營可實現全員參與

其次,小企業患上“大企業病”的第二個癥狀往往是:不賺錢的員工比例高。

對于小公司而言,可以簡單地將公司員工分成兩大類:

·一類是直接創造效益的員工,可稱為創收性員工,主要指直接接觸市場、面向客戶的員工;

·另一類是間接創造效益的員工,可稱為開支性員工,主要指行政后勤、人事財務,這部分相當于公司的固定成本。

有的小公司開支性的員工越來越多,甚至出現了有頭銜的領導比普通員工還多的情況,但與此同時,公司規模和效應并沒有相應增長。

對于企業來說,一定要學會去控制職能人員的招聘人數,尤其是小企業,本身人數就比較少、相對應的事務也不多,在關鍵崗位上,不必事事分工明確,可以允許一兼多職的情況出現,用一個人發1.5倍的工資做兩個人的事。

打個比方,有的小企業想成立網絡運營部門,我們通常會建議他們從內部培養:比如讓前臺去學習推廣知識,做一些簡單的推廣工作;讓業務銷售人員擔任網絡客服或跟單人員;讓編輯學會簡單的策劃和美工設計,這些都是非常可行的做法。

▲《中國式關系》丨創業階段可一崗多職

最后,有的小企業業務太多元,這也是“大企業病”的癥狀。

小公司之所以稱為小公司,是因為實力不強,還不具備大面積開展業務的能力。但有些老總經不住誘惑,導致自己的公司出現了以下幾種情況:

一是不斷擴張產品線,產品SKU數量太多太雜;

二是高估自己的能力,沒有那把金剛鉆,卻敢攬瓷器活;

三是將資金挪用到與自身經營無關的領域里頭,比如房地產投資等。

我們要意識到:如果在經營上步子邁得太大,企業內部管理能力往往會不跟上,從而會導致兩大后果:

·第一個后果是在經營上造成虧損。

比如小米公司、凡客曾經在短時間內增加大量產品線,但相應的生產流程管理沒跟上,導致產品質量出現問題;再比如有的企業火急火燎地想開展定制業務,卻沒有對應的柔性生產管理制度,很容易半途而廢。

·第二個后果是造成人事動蕩。

業務多元,往往意味著橫向部門協作增多,部門A認為應該這樣做,部門B認為應該那樣,不一而足,導致山頭明顯,員工在不同意見的爭斗中浪費了大量精力和時間 。

也就是說,產品線、業務線越簡單,越能避免大企業病,比如蘋果公司就是很好的一個正面例子。就像華為把公司全部拉入主航道,與主業無關的部分全部革除。

關鍵詞:聚乙烯蠟、氧化聚乙烯蠟、進口聚乙烯蠟、進口聚乙烯蠟廠家、專業聚乙烯蠟生產廠家、聚乙烯蠟制造商、塑料助劑、DBM、SBM、光亮分散潤滑劑、EBS、賽諾助劑、木塑助劑、聚丙烯蠟、EVA蠟、茂金屬蠟、微粉蠟、裂解蠟、聚乙烯蠟品牌、聚乙烯蠟廠商、青島聚乙烯蠟、專業聚乙烯蠟